- 내란재판부 설치법 이어 허위조작정보근절법도 국회 본회의 통과

- ‘계엄연루’ 추경호 첫재판…특검 “국민관심 커 신속재판해야”

- 위성락 “’핵잠’ 韓美협정 추진키로 합의…美실무단 내년초 방한”

- ‘평양무인기’ 김용현·여인형 추가 구속…법원 “증거인멸 염려”

- “트럼프 정부, 망명신청자 8천명 과테말라 등 제3국 추방 추진”

- 잇단 트럼프 때리기에도…파월, 지지율 3부 요인중 최고

close

- 탁 트인 전망과 불꽃놀이로 즐기는 PALMS CASINO RESORT의 올인클루시브 2026 새해 맞이

- 워너브러더스 주주 “파라마운트 인수안 여전히 불충분”

- 美 경제 3분기 4.3% ‘깜짝 성장’…강한 소비가 성장견인

- 1,480원까지 돌파한 환율… “내년에도 고공 행진”

- 공정위, 대한항공 마일리지 통합안 보완명령

- 올해 AI로 전국 일자리 5만5,000개 증발

close

- 양민혁·배준호 등 병역특례 기대감 커졌다, 日 자국 아시안게임도 ‘U-21’ 참가

- 송성문, 메디컬테스트에 초긴장 “혹시 뭐 나올까 걱정했다→미국 열심히 갔는데 맨손으로 돌아올까봐”

- 손흥민, 3년 연속 ‘KFA 올해의 골’… 볼리비아전 프리킥 득점

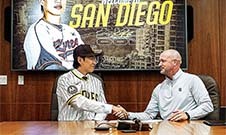

- 송성문, 샌디에고 입단 공식 발표… 4년 계약

- 뉴욕, 마이애미 격파… 브런슨 괴력의 47점

- ‘마침내’ SD 송성문 초대박! ‘3+1+1년 2100만$’ 잭폿 터졌다... 특별한 인센티브 계약까지 공개

close

- “또래보다 젊어 보이는 비결”… ‘이것’ 많이 할수록 노화 2배 늦춘다

- 한국에는 사방에 널린 ‘이것’… 몸값 ‘쑥’ 올라 고급 재료로 쓰인다는데, 효능은?

- 슬기로운시니어생활 45회

- 생면, 치즈, 후추로만 만들어도 맛있다… 편안한 음식의 특별한 맛

- “전자레인지에 돌리지 말라”… ‘이것’ 넣으면 1급 발암물질

- 겨울 되니 ‘이 바이러스’ 돌아왔다… “변기 뚜껑 닫고 물 내려야”

close

- 고등학교 성적 인플레… SAT 점수 중요성 다시 부각

- ‘얼리 디시전’ 합격 후 포기?… 불이익 따를 수도

- WINTER HOLIDAYS, 2025

- 조기전형 결과가 인생 결정하지 않는다

- 여름 방학 계획 미리 살펴보기

- 명품 재정보조를 위한 사전설계의 역설계

close

- [건강포커스] “모든 니코틴은 심혈관 독소…청소년 중독 방지 대책 시급”

- 잃어버린 피부감각 되찾아준다… 유방재건, 의외의 효과

- 가족 얼굴 못 알아보고 성격 변한 부모님… “서양 기준으론 정상?”

- “수십년 된 약물이 알츠하이머병 뇌세포 사멸·인지 저하 완화”

- [건강포커스] “밤에 더 자주 깨는 어르신, 다음 날 인지수행 능력 떨어져”

- 황반변성=노인병? 아니었다… 2030 시력 위협하는 뜻밖의 원인

close

- 5세 소녀를 구조하려는 요원들의 사투

- 세일즈 걸들의 무료한 삶을 차가우면서도 동정하고 이해

- 열대·사막·극지… 희귀 동식물 있는 ‘작은 지구’ 서천 생태원

- 세렝게티에서 맞닥뜨린 버팔로 구출작전… 온몸에 전율

- [주말 뭐 볼까 OTT] 세 번째 수수께끼, 신앙의 무게 짊어진 고딕 미스터리의 귀환

- 다시 돌아온 주토피아… 차이를 넘어선 우정의 진화

close

- 거래 더디지만 균형 회복… 리얼터닷컴 내년 주택시장 전망

- 5년 규칙은 옛말… 집 사고 10년은 보유해야 본전

- 2026년 미국 주택 시장의 동향

- 2026년 미국 부동산 NAR 전망

- “리모델링하면 집값 오르겠지?”… 지나치면 ‘역효과’

- 주택보험료, 2027년까지 16% 인상 전망… 주거비 압박 심화

close

- 해외서도 극과극 반응’대홍수’, 넷플릭스 글로벌 1위 차지”SF 걸작 vs 최악”

- 이하늬, 기획사 미등록 혐의 검찰 송치.. “10월 정식 등록”

- ‘마약 혐의’ 남양유업 창업주 외손녀 황하나 경찰에 체포

- ‘트롯돌’ 손태진, 오디션 우승상금 7~8억?.. “무서워서 1년 넘게 안 썼다”

- ‘차량 링거’ 전현무 의료법 위반 고발당해… “적법한 진료” 해명

- 임윤아, 여우 주연상 쾌거.. “멋진 상 감사합니다”

close

정숙희의 시선온라인쇼핑과 반품, 그리고 그 이후

자카리아 칼럼트럼프의 새 독트린 “미국을 다시 왜소하게”

기타[미국은 지금] MAGA의 분열, 예견된 균열의 시작

기타[수요 에세이] 삶이라는 배를 타고

기타[지평선] ‘인간GPT’ 환각의 부작용

칼럼

기고

.png)